アートホテル弘前シティ

- アートホテル弘前シティ

- ›アクセス・観光

Access

交通アクセス

JR弘前駅前、津軽の自然の彩を感じるホテル

JR奥羽本線 弘前駅の中央口から出て、左手に見えるホテルです。旅の拠点として最適な当ホテルは、JR弘前駅中央口より徒歩1分、青森空港より車で60分の場所にございます。ビジネス、観光などにぜひご利用くださいませ。

| 所在地 | 〒036-8004 青森県弘前市大町1-1-2 |

|---|---|

| TEL | 0172-37-0700 |

| FAX | 0172-37-1610 |

| アクセス | JR奥羽本線弘前駅から徒歩1分 |

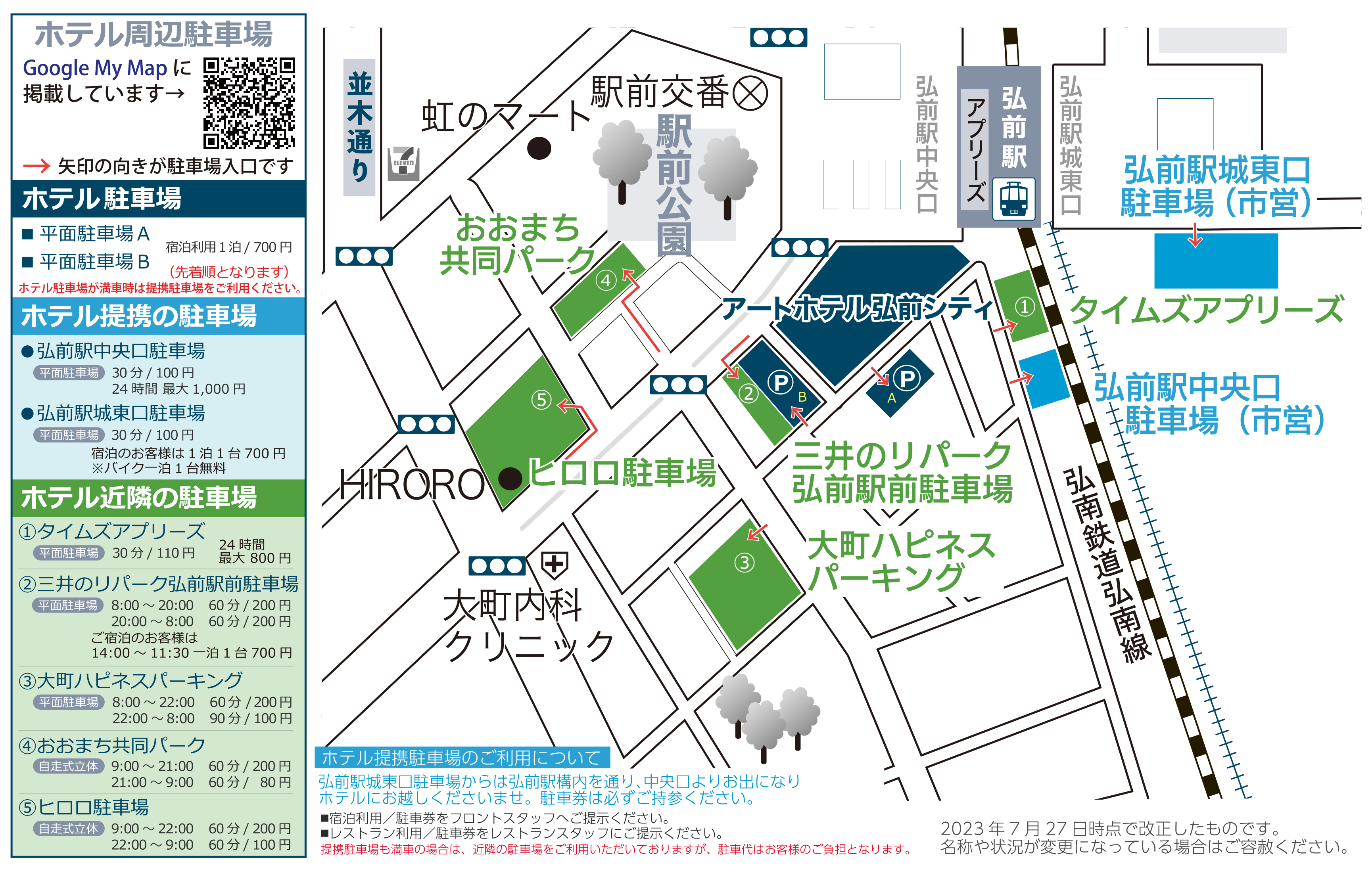

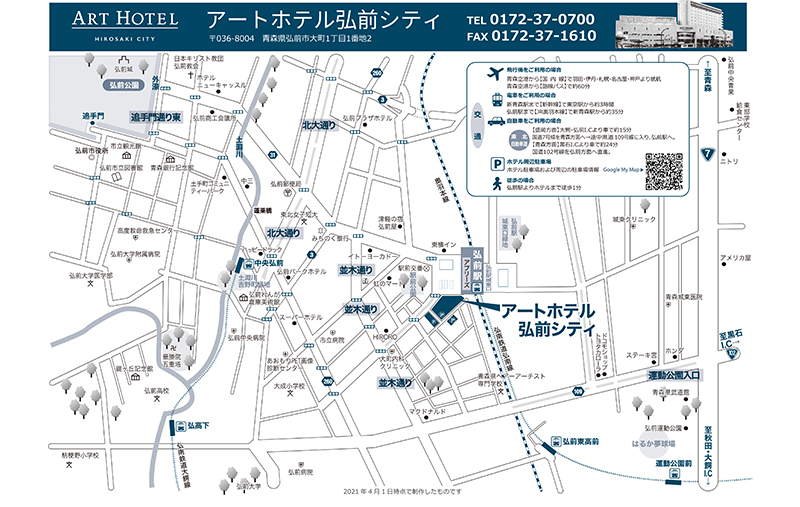

周辺地図

- 青森空港まで(国内線) 羽田・伊丹・札幌・名古屋・神戸より就航

- 青森空港から 【路線バス】青森空港より路線バスで約60分

- 東北自動車道 大鰐・弘前I.Cより車で約15分(国道7号線を青森方面へ進み、途中県道109号線に左折、弘前駅へ。)

- 新青森駅まで(新幹線) 東京駅から最速 約2時間59分

- 弘前駅まで(JR奥羽本線) 新青森駅から約35分

周辺地図

Terra Charge株式会社が提供するEV*充電インフラ「Terra Charge」をご利用いただけます。

* Electric Vehicle(電気自動車)

| 台数 | 2台 |

|---|---|

| 料金 | 1時間あたり¥400 |

| 利用方法 | 詳細はこちら |

- EV充電器は、屋外平面駐車場(B)に設置しております。

- EV充電スペースはホテル駐車場と併用となっております。充電が出来ない場合もございますので、予めご了承ください。

屋外平面駐車場(A・B)をご利用ください。満車の場合は、近隣の提携駐車場をご案内致しておりますが、提携駐車場も満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。(有料駐車場はお客様の実費負担となります)

- 駐車場係は不在のため、駐車場窓口にフロントと繋がるインターホンを設置しております。

- セントラルスポーツのお客様は、弘前駅中央口駐車場、弘前駅城東口駐車場をご利用ください。

- ◆ご利用は先着順となります。

- ◆大型バス・マイクロバス・トラック等をご利用の場合は、事前にお問い合わせください。

| 料金 |

普通車

|

|---|

Around Tourism

周辺観光

心に刻まれる「お城とさくらとりんごの街」

弘前市は、弘前藩の城下町として栄え、名所旧跡を数多く残した津軽地方の中心都市です。

春の「弘前城さくらまつり」に始まり、夏は「弘前ねぷたまつり」、秋には「菊と紅葉まつり」。そして日本一の生産量を誇る「りんご」の収穫を迎え、冬は「弘前城雪灯籠まつり」と四季折々の祭が催されます。

おすすめ観光スポット

Recommended sightseeing spots

Tsugaru Neputa Village

津軽藩ねぷた村

津軽藩ねぷた村概要-実物大の弘前ねぷた展示やお囃子実演、太鼓叩き体験、津軽三味線生演奏、江戸時代の米蔵を利用し民工芸実演及び民工芸制作体験、国登録記念物庭園「揚亀園」、弘前市文化財茶室「揚亀庵」など見どころ満載です。お食事処「旨米屋」、手焼きせんべい、売店、産直所も併設しています。津軽焼きや津軽塗り、干支ねぷた、こぎん刺し、こけしなども販売しており、津軽のお土産も各種取り揃えております。

| 住 所 |

〒036-8332 青森県弘前市亀甲町 61 |

|---|---|

| 電 話 | 0172-39-1511 |

| 定休日 | 無(年中無休) |

| 公式 HP | http://neputamura.com/ |

| アクセス |

|

| 駐車場 |

有 ※大型バス駐車可 (詳細はお問い合わせください) |

Hirosaki Apple Park

弘前市りんご公園

約9.7ha の敷地に80 種、約2,300 本のりんごが植えられており、8 月上旬から11 月上旬まで、収穫体験( 有料) もできます。園内では、季節に関わらず1年を通してりんごの店頭販売、りんごにこだわった商品が並ぶお土産コーナーや軽食・喫茶コーナーがある「りんごの家」、岩木山を一望できる「すり鉢山展望台」、市文化財の「旧小山内家住宅」、シードルを醸造する工房「kimori」など魅力満載の公園です。

| 住 所 |

〒036-8262 弘前市大字清水富田字寺沢 125 |

|---|---|

| 電 話 | 0172-36-7439 |

| 定休日 | 無(年中無休) |

| 公式 HP | https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=ringopark |

| アクセス |

|

| 駐車場 |

有 ※大型バス駐車可 |

四季のお祭り

Festival of the four seasons

【春】弘前さくらまつり

2025年4月18日(金)~5月5日(月)

【2025年は終了いたしました】

弘前公園にある約2,600本もの桜が咲き誇る日本一の桜まつり。天守曳屋工事に伴う天守の移設後初の「さくらまつり」。今しか見ることができないアングルの弘前城や夜桜のトンネルも必見です。

【夏】弘前ねぷたまつり

2025年8月1日(金)~7日(木)

大小約80台のねぷたと、祭りを盛り上げる笛や太鼓の囃子。「残したい"日本の音風景"100選」に認定され、弘前市の四大祭りの一つとしても大盛しております。弘前の夏の風物詩を満喫ください。

青森の自然と伝統歴史を満喫

Aomori's nature and tradition

Nature 自然

Mt.Iwaki

岩木山

岩木山は青森県弘前市と西津軽郡鰺ヶ沢町に跨る標高1,625mの成層火山で、円錐上の形から津軽富士とも呼ばれています。津軽平野の何処からでも見ることのできる青森県の最高峰で、日本百名山にも選ばれました。また、古くから霊山として信仰を集め、南麓には岩木山神社があり江戸時代からお山参詣が恒例の行事となっています。

当ホテルから車で約30分とアクセスも良く、見る場所、見る季節によって様々な顔みせる岩木山は絶好の観光スポットです。

Shirakami mountain range

白神山地

白神山地は世界遺産(自然遺産)にも登録された、青森県の南西部から秋田県北西部にかけて広がる山地。誕生は今から約200万年前とも言われている世界最大級のブナ林が、ほぼ人の手が加わってない状態で残されています。このブナ林には多くの動物、植物が生息しており、動植物を守るためにも大きな役割を担っています。

(写真は紅葉時期)

Towadako

十和田湖

青森・秋田の両県にまたがる二重式カルデラ湖です。四季折々美しさを遊覧船で堪能することができ、十和田湖のシンボルでもある「乙女の像」も有名です。新緑は5~6月、紅葉は10月上旬頃から色づき始め10月中旬~下旬が見頃の時季となります。また、十和田湖から流れる奥入瀬渓流では十数ヶ所におよぶ滝を散策したりサイクリング、ドライブコースとしても人気です。

Traditional 伝統

Tsugarunuri

津軽塗

津軽塗の歴史は江戸時代中期にさかのぼります。 青森ヒバを使用した漆器で、何十回もの工程を数ヶ月かけて作られます。津軽地方で生産される伝統漆器として有名です。 現代では主に、唐塗・七々子・紋紗塗・錦塗の四技法が伝えられ、お箸やお椀、お盆、お茶道具、お弁当箱、大きなものはテーブルもあり、近年はiphoneケースなど時代のニーズに合う津軽塗もたくさんあります。

Koginzashi

こぎん刺し

江戸時代の藩令により麻布の着用しか認められなかった農民が、布の補強と防寒や保湿のために粗い布目に刺し子を施したのが発端と云われており、木綿の使用が許されるようになると衣服を装飾する細かな模様が生み出されます。

「猫のマナグ(眼)・フクベ(ひょうたん)・クボ(蜘蛛)サシ・結び花・石ダタミ・ウロコ」など生活になじむのどかな響きをもつ模様が多くあります。

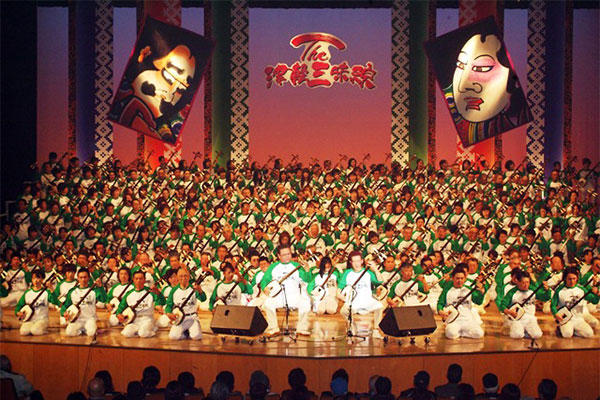

Tsugaru-Shamisen

津軽三味線

昔、津軽地方で盲目となった男が生きていくために三味線を弾き、旅芸人となり、門付け芸をしていたことから始まったと云われ、楽譜もなく独奏や語り唄で引き継がれていきました。時代とともに民謡の伴奏楽器へと活躍するようになり、戦後の民謡ブームの頃に「津軽三味線」と名付けられ全国へ普及していきました。市内では三味線の体験やライブを堪能することができます。

Historic Monuments 歴史的建造物

Iwakiyama-Jinja(Shrine)

岩木山神社

津軽のシンボルである岩木山「津軽富士」といわれるお山の麓にある神社で、約1,200年前に創建された歴史的建造物です。

安寿・厨子王の伝説を残す信仰の山で安寿姫が祀られているそうです。パワースポットとしても有名です。

Saishouin-Gojunoto

(Tohoku's first beauty tower)

最勝院・五重塔

金剛山光明寺最勝院は真言宗智山派の寺院で、弘前城を築城する際に城の鬼門に当る現在地に移されました。

境内にある「五重塔」は細部にわたる優れた意匠と均整がとれた美しさ、日本の最北に位置することから「東北一の美塔」と評され、建築部材に使用された旧伏鉢と旧露盤が共に大変貴重な事から、明治41年(1908)に国の重要文化財に指定されました。

Hirosaki Museum of Contemporary Art

弘前れんが倉庫美術館

明治・大正期に酒造工場として建設された、弘前市の近代産業遺産である吉野町煉瓦倉庫を「記憶の継承」をコンセプトにリノベーションし、2020年に開館した美術館です。国内外の先進的なアート作品をはじめ、建築や地域文化に合わせた作品を展示しています。カフェ・ショップとシードル工房が隣接しており、食事や買い物も楽しめます。

©Naoya Hatakeyama